現存する題号で最古の歴史を持つ読売新聞。創刊号から現在に至るまで、時代をどう見つめ、社会にどんな情報を伝えてきたのか、そして、新聞という媒体はどのように進化してきたのかをご紹介します。

00001

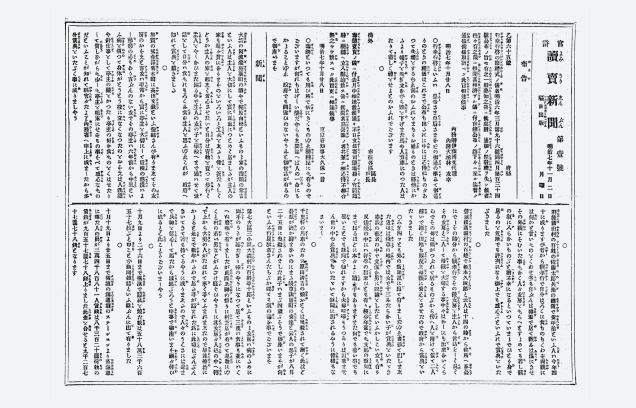

創刊号

1874年(明治7年)11月2日

情報を誰にでも平等に

情報を

誰にでも平等に

もっと見る

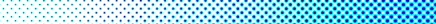

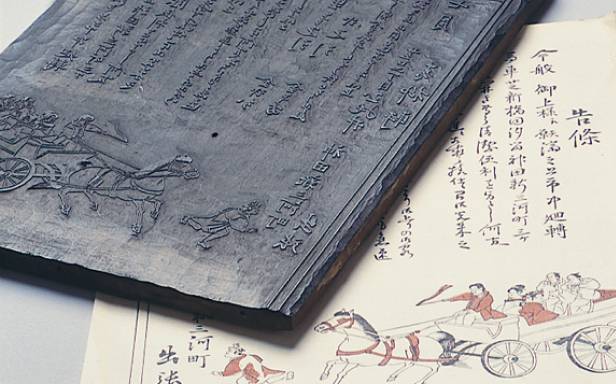

読売新聞は1874年、現在の東京・港区虎ノ門で、日本初の本格的な大衆啓発紙として誕生しました。題号は、江戸時代の「読みながら売る」瓦版の販売方式に由来しています。

この頃の新聞

創刊号は半紙大(縦28.7センチ・横35.5センチ)の大きさ、表裏2ページ。定価は1枚8厘、月10銭。紙面は布告(おふれ)・新聞・説話(はなし)・稟告(しらせ)の4欄に分かれていました。1876年1月には、横長だった紙面を縦長にして4ページに倍増しました。広告は創刊間もない1874年末から出始め、書籍、お茶屋の開店、外国語教授の案内などが掲載されました。

10000

号〜

1905年(明治38年)4月8日

独自の展開で読者を魅了

独自の展開で

読者を魅了

もっと見る

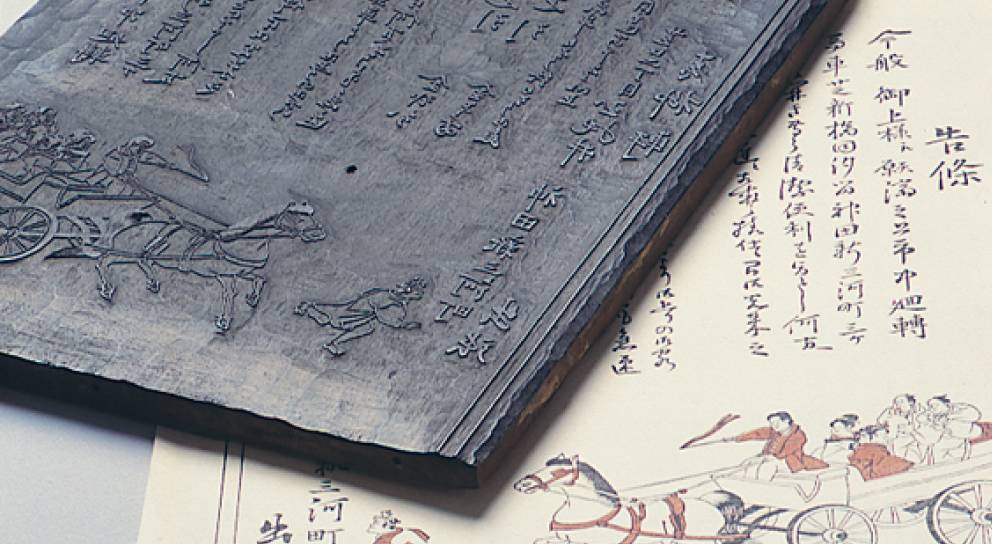

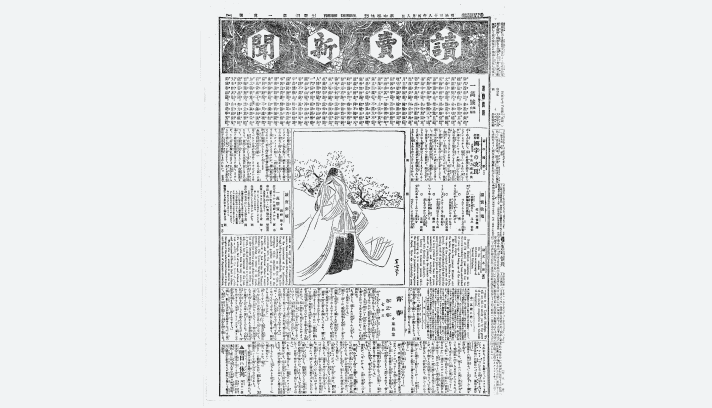

1万号が発行されたのは、日露戦争(1904年2月~1905年9月)の最中で、戦況を伝える記事が2面に掲載されています。当時は1面にニュースを載せる慣行がなく、1面のトップは「一萬號(まんごう)」を記念する漢詩でした。

この頃の新聞

1894年(明治27年)8月の日清戦争開戦をきっかけに、記事量の増加に対応するため、紙面を縦53.1センチ、横37.3センチに拡大し、6ページに増やしました。1914年4月の婦人附録開始に伴い、8ページになりました。

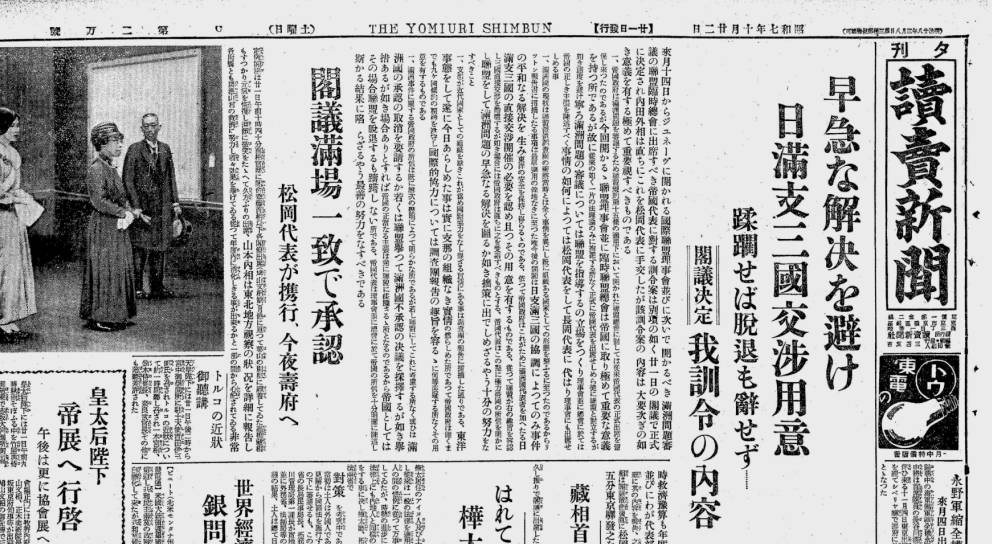

20000

号〜

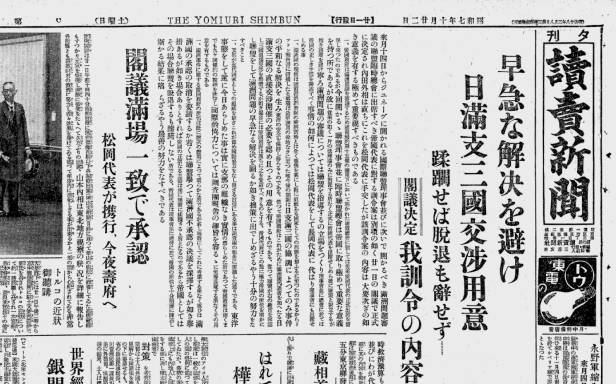

1932年(昭和7年)10月22日

新聞の公共性を重視する

新聞の公共性を

重視する

もっと見る

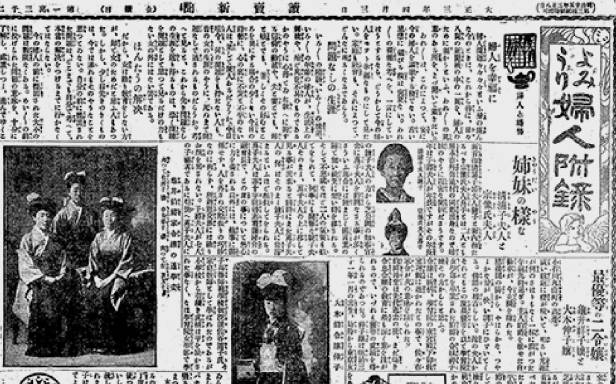

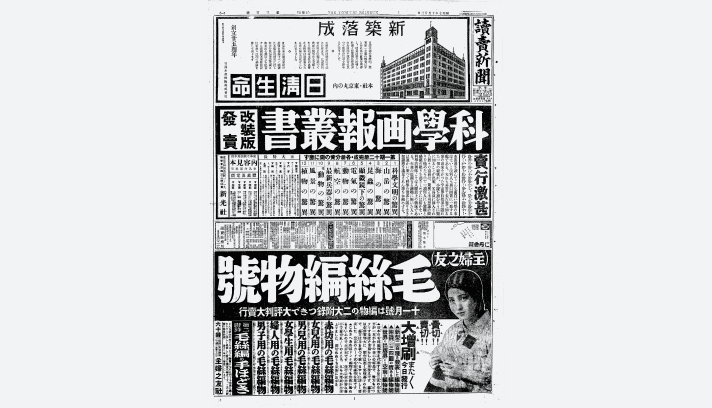

2万号は、満州事変勃発(1931年9月)の翌年に発行されました。満州事変に関するリットン報告書に反論するため、松岡洋右代表が国際連盟総会に向け、東京駅を出発したことを2面で伝えています。1面は全面広告でした。

この頃の新聞

夕刊の発刊にあわせて朝刊紙面も改め、「社説」を常設しました。発行部数は増加の一途をたどり、1933年(昭和8年)に約50万部まで伸び、1938年(昭和13年)に100万部を突破しました。

30000

号〜

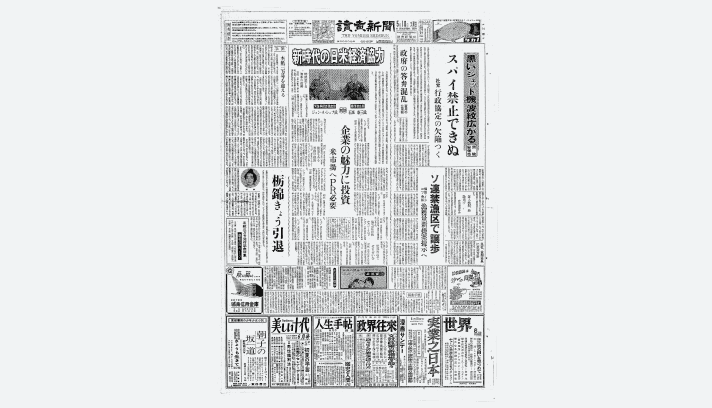

1960年(昭和35年)5月10日

全国ネットワーク化の展開

全国ネットワーク化の

展開

もっと見る

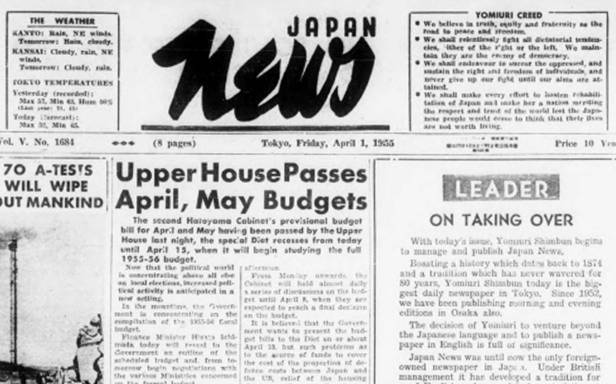

3万号の1面トップは、ソ連を偵察飛行していた米国の偵察機が撃墜された「U2機撃墜事件」をめぐる国会論議でした。当時は東西冷戦下で、国際情勢は緊張の度を増していました。国内は高度経済成長期(1955~73年)にあり、読売新聞は、1952年(昭和27年)の大阪進出に続き、北海道(1959年)と北陸(1961年)で現地印刷を始め、1964年(昭和39年)に九州に進出するなど、名実ともに全国紙としての態勢を整えていく過程にありました。1955年(昭和30年)にはオーストラリアのアジア出版社東京支社が発行していた日刊英字新聞「Japan

News」を買収し、題号をそのまま継承して創刊しました。現在は「The

Japan News」の題号で発行しています。

この頃の新聞

高度経済成長期は、核家族化による世帯増の時代でもありました。部数増とページ増に対応するため、印刷体制を増強しました。1956年(昭和31年)に輪転機を増設して朝刊12ページの印刷能力を確保し、1963年(昭和38年)には新たな工場を稼働させ、16ページの印刷を可能にしました。

40000

号〜

1987年(昭和62年)10月25日

報道体制に厚み、大きな反響呼ぶ

報道体制に厚み、

大きな反響呼ぶ

もっと見る

4万号が発行された1987年はバブル経済の真っただ中でした。1面トップは、ある金融機関による不動産関連企業グループに対する過剰融資が大蔵省(現財務省)の検査で判明したと伝えるスクープ記事でした。

この頃の新聞

コンピューター技術の発展を受け、1986年(昭和61年)、それまでの活版・紙型鉛版方式から、全工程をコンピューター化したシステムを導入しました。記事の執筆方法も変化し、「紙とペン」からワープロに移行しました。

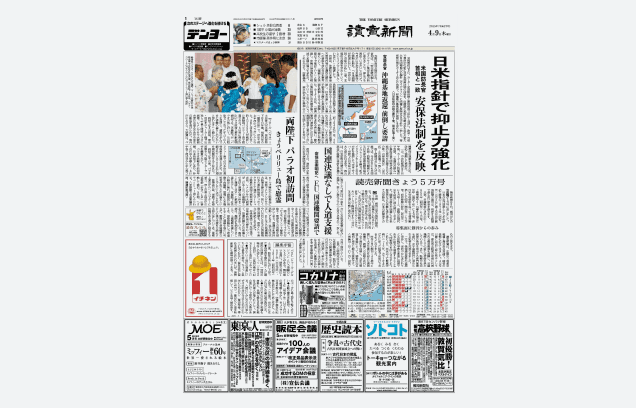

50000

号〜

2015年(平成27年)4月9日

未来を拓く

もっと見る

5万号は、戦後70年を迎えた年に発行されました。1面には、平成の天皇、皇后両陛下が「慰霊の旅」で、西太平洋のパラオに訪問されたことを伝える記事が掲載されました。

この頃の新聞

正確で価値の高い記事を提供して読者の信頼にこたえ続けるため、2013年(平成25年)、「記者教育実行委員会(記者塾)」を新設しました。記者塾では、記者の年次や職務に応じた教育を実施しています。2014年(平成26年)には「適正報道委員会」を設置し、調査報道や独自取材などによる重要な記事を掲載する前に、第三者的な立場から記事の内容が適切であるかどうかをチェックしています。